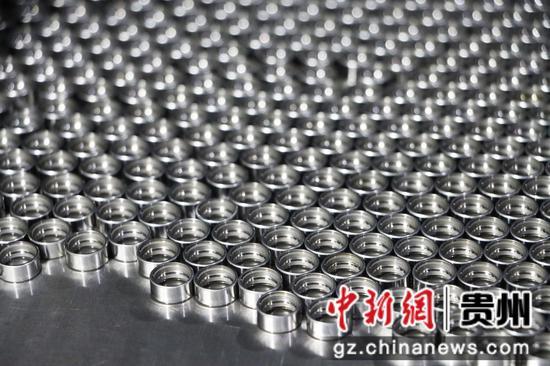

一条条流水线开足马力,一只只机械手高效运转,一个个高精度轴承排队下线……日前,走进独山县轴承产业园智能化车间,记者感受到生产的火热和科技的魅力。

园区的一组数据令人振奋:20余家轴承及配套企业、1500多条产线,年产成品轴承超8亿套,2024年实现工业产值3亿元以上,带动上下游2000余人就业。谁能想到,数年前位于城乡接合部的一块土地,如今企业云集、车水马龙。

在位于产业园的贵州丰达轴承有限公司里,映入眼帘的是热火朝天的生产线,工人们专注地操作着机器,研磨、清洗……每一步都精益求精。

车间内,公司总经理岑显礼正四处巡查,谈及企业的发展,他感慨万千,“公司自2012年入驻独山以来,政府给予了我们很大帮助,除了厂房优惠,还有电费、物流补贴等,没有政府的支持,就没有我们的今天。”

2012年,独山县约有3万人在浙江慈溪一带从事轴承行业。独山县政府敏锐捕捉到这批外出务工者手中的人力与技术资源,出台政策,呼唤“雁归”。在轴承行业浸润多年的岑显礼抓住这个时机,毅然回到家乡创办丰达轴承。

如今,丰达轴承的车间内,近300台设备、40多条自动化产线正全速运转。每天,10万套微型、特微型轴承从这里下线,发往广东、浙江,甚至出口东南亚、欧美等国,稳定供应飞利浦、美的、九阳、大疆等品牌的配套企业。

招对一个企业,引来一个产业。在丰达轴承的示范带动与政府支持下,大量独山籍外出务工人才返乡创业,贵州元诚、优凯轴承等企业也通过招商引资相继落户,产业链不断延伸。

“在外地做了20多年的轴承,每一个环节如何操作我都了然于胸。”丰达轴承车间内,返乡就业的技术人才郭光模正一丝不苟地操作着研磨机器,“家门口就能够就业,方便照看老人小孩不说,也能成就自己的事业。”

不仅于此,为培养高素质的轴承产业工人队伍,以人才留住企业,县人社局还与县职校合作开设“轴承订单班”,定向培养技能人才,许多轴承企业看到学生们认真学习的身影,当即拍板投资。

产业要有竞争力,就要不断创新。近年来,独山县坚持科技创新和产业创新联动,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,把科技资源优势转化为产业发展优势,提高经济质量效益和竞争力。

“我们最新研发的轴承,内径2毫米、外径5毫米,转速可达12万转。笔芯差不多大,公差控制在微米级。”岑显礼介绍,目前,公司已拥有1项发明专利、17项实用新型专利,因其耐高温、低噪音、高转速的性能成功实现国产替代,抢滩低空经济风口,获大疆、极飞等无人机企业青睐。

“下一步,我们要攻克内径1毫米、外径4毫米的轴承,和贵州大学合作研发水下推行器轴承,进军海洋装备。”岑显礼说。

轴承配件企业也在创新。园区另一端的贵州远胜实业有限公司生产车间内,机器轰鸣声中,一只只密封圈经过切割、硫化等工序精准成型,经过包装后,便立即发往江浙地带。

“我们目前已经实现自主开模,从设计到量产,一周交货。”贵州远胜实业有限公司副总经理韦龙举介绍,公司现有52条生产线、上千套模具,年产密封圈4亿件,已成为西南地区规模领先的精密密封圈供应商。

近年来,独山县高度重视轴承产业发展,坚持聚焦定位、聚集产业、聚力服务、创新驱动,着力打造新时代高品质轴承产业集聚区。为进一步支持企业扩产,独山修建了38万平方米标准厂房,配置150亩工业用地作为拓展区。县经开区实行“园长制”包保服务,为企业提供从落地到运营的全周期陪伴。

站在新的历史节点,迈上智能制造“新赛道”的小轴承,在高水平创新中“转”出独山高质量发展新动能,让独山县在全面振兴中展现出更大作为。

(来源:中新网)